“能把自己的科研成果應用到國家最需要的地方,是我們高校教師和科研人員最大的追求。”4月15日,在得知火神山醫(yī)院正式休艙閉院的消息時,中國工程院院士、合肥工業(yè)大學教授楊善林露出了久違的笑容。為應對新冠肺炎疫情,這位72歲的老人帶領科研團隊和企業(yè)緊密合作,從春節(jié)開始便一直奮戰(zhàn)在實驗室里,整合前期科研成果,將智能移動醫(yī)用遠程交互服務系統(tǒng)技術應用于疫情防控一線的大型醫(yī)院。

多年來,無論是在高端裝備智能制造工程、空天系統(tǒng)工程、能源與環(huán)境工程,還是醫(yī)療與健康工程等領域,楊院士帶領其科研團隊直面其中的管理實踐需求,幾十年如一日奮戰(zhàn)在科研一線,不僅取得了一批創(chuàng)新性成果,也為國家培養(yǎng)出了一大批骨干人才。

“不去醫(yī)院就得不到第一手資料”

“想找楊院士很容易,只要沒出差,不是在實驗室就是在辦公室。”在合肥工業(yè)大學,有著“拼命三郎”之稱的楊善林,從來沒有節(jié)假日的概念。

這個特殊的春節(jié)前后,正是新冠肺炎疫情爆發(fā)期。為了盡快投入疫情防控一線,楊善林一邊帶著丁帥、李霄劍等一批年輕教授夜以繼日奮戰(zhàn)在科研一線,同時又組織焦建玲、蔣翠清等骨干教師迅速開展“疫情的外延影響與風險分析及政策建議”的研究,為應對突發(fā)公共衛(wèi)生事件的能力建設等提出建議。最忙的時候,一天要工作20個小時。盡管家離實驗室只有10分鐘的路程,他也留在實驗室和團隊成員一起吃盒飯。

“對我們來說,最大的困難是對需求的了解。”楊善林說,面對一種未知的病毒,摸清實際需求非常重要,但是以前團隊的科研成果主要是針對外科手術和醫(yī)院智能化的管理,沒有針對呼吸道和肺部方面的疾病。可疫情之下,醫(yī)院是最危險的地方。“當時身邊的同事、學生、家人都說不要去。但是不去,就得不到第一手資料,所以我肯定要去。”于是大年初四,楊善林帶著團隊來到安徽醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院,冒著被感染的風險,向一線救援醫(yī)生和相關技術人員采集關鍵信息。經過多輪面對面交流,系統(tǒng)的架構、研發(fā)和實施方案很快被確定下來。

三天后,楊善林帶領團隊與合肥德銘電子公司聯(lián)合研發(fā)的基于云的智能移動新冠肺炎防控遠程交互服務系統(tǒng)在安徽醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院、阜陽市第二人民醫(yī)院等疫情防控一線成功應用。經過緊張的日夜奮戰(zhàn),團隊又聯(lián)合衛(wèi)寧健康科技集團股份有限公司迅速將移動遠程會診技術應用于武漢火神山醫(yī)院、雷神山醫(yī)院等疫情防控最前線。這套系統(tǒng)能夠實現(xiàn)隔離病房患者、病區(qū)醫(yī)生和異地指導醫(yī)生的移動遠程交互與醫(yī)學影像、醫(yī)學文本、電生理信號等多模態(tài)數(shù)據(jù)交互,同時又可對數(shù)據(jù)實施加密,從而保護患者隱私。醫(yī)護人員交叉感染概率降下來了,救護效率提上去了。

“把科研成果應用到國家最需要的地方”

抗疫這一仗打得漂亮,源自團隊數(shù)十年來打下的堅實基礎。多年來,楊善林團隊緊跟國家在醫(yī)療、國防等方面的重大需求,在智能醫(yī)療裝備和人工智能系統(tǒng)研發(fā)領域取得了一系列原創(chuàng)性成果,廣泛應用于我國分級診療、應急救援、海軍艦艇衛(wèi)勤和航空航天領域。

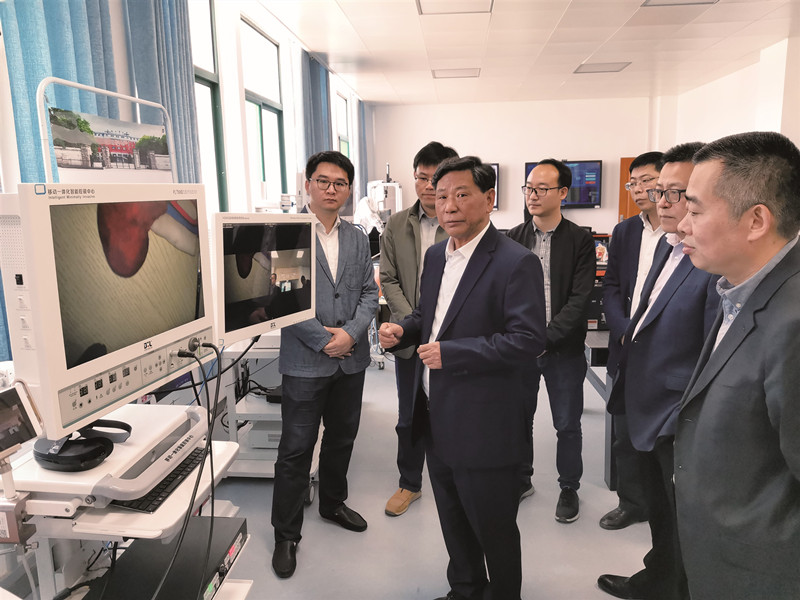

2019年5月10日,一臺特殊的膽囊切除手術正在池州市石臺縣人民醫(yī)院進行。通過5G網絡和系統(tǒng)平臺,256公里外的安醫(yī)大二附院內,普外科、放射科、腫瘤科等多位專家如同身處手術現(xiàn)場,實時查看患者的腔鏡視像和多模態(tài)病案資料,并對主刀醫(yī)生的手術操作與緊急處置給出同步精確指導。

這是我國第一例基于5G網絡的遠程機械臂協(xié)作手術,它的成功實施打破了高端醫(yī)療裝備與智慧醫(yī)學系統(tǒng)被國外技術和產品長期壟斷的局面。“這為推動5G技術發(fā)展應用提供了一次十分成功的探索。”團隊成員丁帥教授介紹說。“有了這套系統(tǒng),醫(yī)護人員拎著手提箱就可以上門為患者提供診療服務。在基層醫(yī)院進行的微創(chuàng)手術,也可以由高水平的專家進行遠程實時指導。”

目前,該套裝備系統(tǒng)已經在多家大型三級甲等醫(yī)院、縣市綜合醫(yī)院以及社區(qū)衛(wèi)生服務中心的多個重要科室推廣應用。同時,這套裝備系統(tǒng)已經搭載在多艘中國海軍大型艦艇上。它還將裝配我國新一代移動救援方艙,并可搭載在大型醫(yī)療運輸機上,從而實現(xiàn)了大型移動醫(yī)院的戰(zhàn)略投送。

“比科研成果更重要的,是人才的培養(yǎng)”

1992年,網絡對于絕大多數(shù)國人來說還是個新鮮詞。為了承擔中國石油化工集團安慶分公司將網絡技術引入企業(yè)管理的重大課題,剛剛從德國學習進修回國的楊善林騎著自行車在校園里貼海報招募項目組成員,創(chuàng)建了一支跨學科的研究隊伍。

憑著“拼命三郎”的勁兒,楊善林帶領團隊開啟了我國信息管理與信息系統(tǒng)理論研究與系統(tǒng)開發(fā)工作。楊善林花了20多天的時間,在床板上一點點畫出了一套光纖系統(tǒng)網絡圖。經過3年研發(fā)調試,國內首個企業(yè)管理局域網建成,這也標志著中國企業(yè)管理步入計算機網絡管理時代。研發(fā)過程中,楊善林因腰椎間盤突出住進了醫(yī)院。但他沒有選擇安心休養(yǎng),而是召集所有團隊成員,把病房當成第二研究室,圍在病床邊開展起了項目討論。如今,這支團隊已經成長為一支思想素質過硬、師德師風優(yōu)良、科技創(chuàng)新能力強、專業(yè)結構和年齡結構合理的教師隊伍,并在科研一線的千錘百煉中培育了一代又一代青年學子。

楊善林總說,比科研成果更重要的,是人才的培養(yǎng)。十多年來,合工大管理學院院長胡笑旋見證著團隊人數(shù)從少變多,“楊教授總是鼓勵年輕人做科研,如果有合適的課題,就會讓大家?guī)ь^組成一個個子團隊,這對鼓舞學術氣氛很有效果。”2006年,還不到30歲的胡笑旋在楊善林的指導下,將關系到國家安全和利益的空天系統(tǒng)建設作為自己的研究方向。十幾年來,他帶領子團隊在成像衛(wèi)星任務規(guī)劃、無人機編隊管理與智能決策等方面取得了重要的理論方法與關鍵技術突破,獲授權發(fā)明專利50余項,為多個軍民應用提供了技術支撐。

“即將迎來75歲生日的合肥工業(yè)大學,始終深懷工業(yè)報國的遠大志向,涌現(xiàn)出一批批潛心教書育人、科研攻堅克難的一線教師與科研人員,楊善林院士就是其中的突出典型。”合肥工業(yè)大學黨委書記余其俊說,“學校將以楊善林院士為身邊榜樣,教育引導廣大教師堅決貫徹黨的教育方針,勇攀科研高峰,培養(yǎng)時代新人,為實現(xiàn)中華民族偉大復興中國夢作出更大貢獻。”

責任編輯:史洪芳