堅守獨龍江畔三十多年

雖然他早已不是縣長,但畢生致力于這里的脫貧奔小康,這個稱謂估計要跟隨他一生

黃興能 攝

高黎貢山高,太難攀上它的頂峰,去極目領略那方天地中的無限風光;獨龍江水長,太難走到它的源頭,去盡情汲取層層綠浪里的清純滋養。信念如山、深情似水,這正是獨龍族干部高德榮帶給我們的強烈感受。

高德榮,一位特別的獨龍族干部,一位村民口中親切的“老縣長”,一心為民,一生務實,一身清廉。

“老縣長是我們的義務林管員。”鄉林業站的同志說;“老縣長是我們的隔壁老大爹。”獨龍族群眾說……在很多人眼里,高德榮是蹲守獨龍江畔的逐夢人,讓鄉里4300多獨龍族群眾擺脫貧困跨越前行一直是他兢兢業業的所求。

高德榮,這位帶有傳奇色彩的獨龍族全國人大代表,在獨龍江土生土長,擔任過獨龍江鄉鄉長、貢山獨龍族怒族自治縣縣長、怒江傈僳族自治州人大常委會副主任……2010年1月至今,擔任怒江州委獨龍江幫扶工作領導小組副組長,2012年1月起在怒江州人大常委會享受副廳待遇。

“一心一意為鄉親們服務的‘老縣長’高德榮踐行了為民務實清廉的要求,保持了共產黨人的政治本色。”省委書記秦光榮如是評價。

近日省委決定:為引導全省廣大黨員干部樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,把我省黨的群眾路線教育實踐活動不斷引向深入,在全省開展向高德榮同志學習活動。

走進獨龍江畔,走近高德榮,讓人更加明白,他幾十年的不懈追求和執著堅守,都是為了老百姓,為了當地的發展。而他的故事,也在大山間,一直被講述著。

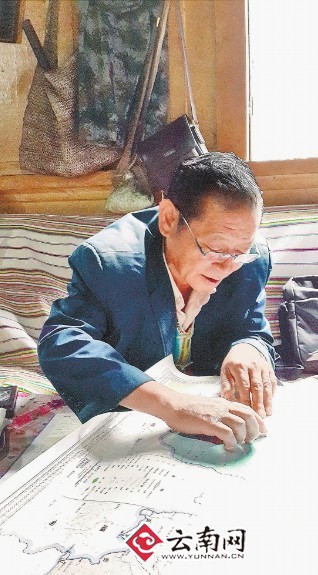

介紹獨龍江幫扶項目建設情況 崔仁璘 攝

獨龍江流域山高水深,溝壑縱橫,地理環境十分封閉。崔仁璘 攝

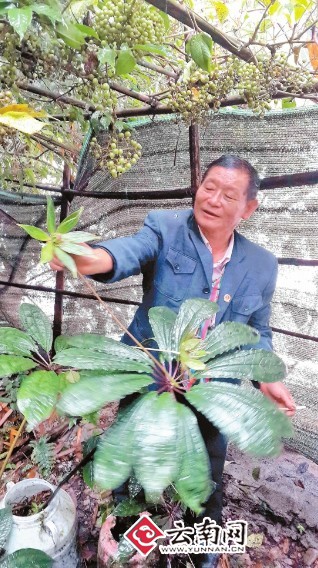

高德榮走近田間地頭,查看草果掛果情況。 崔仁璘 攝

高德榮帶領村民修路 王靖生 攝

高德榮(右)與獨龍江鄉村干部一道規劃產業發展 王靖生 攝

帶領獨龍族群眾走出貧困是高德榮最大的心愿 王靖生 攝

高德榮下鄉的頻率已經與農民下地差不多 王靖生 攝

2013年3月16日,貢山縣城,一棟老舊的樓房。一位40多歲的婦女這樣評價高德榮:“老縣長”是個能干的領導。出自百姓口中的這評價并不簡單,何況7年前他已從該縣卸任。

在當地,高德榮是一個傳奇,至今人們認為貢山如今成為怒江州獲取項目和資金支持最多的縣,高德榮是一個很重要的因素。

越是了解高德榮,我們越被他吸引。他是工作狂,性格固執,脾氣算不上好,直率中又有著狡黠,也會有孩子般的純真,與他交談,聽不到一句空話套話,當然每句都離不開獨龍江的發展。

其實,幾十年來,高德榮都在努力做好一件事,尋路:這條路是聯系外界的公路,是加快發展的經濟之路,更是充滿希望的教育之路。“老縣長”總是迫不及待地期望看到這樣的未來:路鋪好了,孩子們讀書成才回歸了,獨龍族實現真正的跨越,告別貧困與落后。

告別校園重返故里

1972年開山季,18歲的高德榮獨自一人上路,背著簡單的被窩鋪蓋,從獨龍江鄉巴坡鄉孟丁村的家出發,目的地是怒江州當時的州府所在地知子羅。那一年,他考上了怒江當時的最高學府——怒江州師范學校,這個來自獨龍族貧農家庭的小伙子對未來充滿了期待。

碧羅雪山與高黎貢山,兩座漫長綿延的山,在滇西北相崢對望600公里,咆哮的江水穿過狹窄的縫隙,由南向北疾流奔騰,在峽谷的盡頭,當公路消失時,進入獨龍江的隱密小道,就在腳下展開。據說這是世界上最難走的一條路——65公里走完需3天。

沿著狹窄的人馬驛道往外走,裸露著巖石的山脊上空,黑沉沉的云壓得低低的,腳下是洶涌的江水,急彎怒吼提醒著無處不在的危險,整個場景曠遠、神秘和悲涼。穿越雪山丫口,隨處可見白森森的馬骨,年年開山季節,都有幾十匹騾馬或因勞累或因失蹄,倒斃在附近。

步行3天,高德榮終于搭上大卡車,坐在車斗里顛簸兩天半后,終于抵達學校,當時的州府比獨龍江鄉條件好得太多,有路有電,生活相對方便。對于很多人來說,走出來,就不愿再回去。因為在校期間表現優異,高德榮1975年畢業后順理成章地留校工作,擔任校團支部書記。在外界看來,這個年輕男子未來前途一片光明。但誰也沒有料到,工作4年后,他卻向上級提交了一份申請,想回家鄉獨龍江鄉巴坡完小教書。理由簡單,態度堅決。

當時,盡管已經有獨龍族的大學生,但多數工農兵大學生都是或通過推薦、或通過委培上學的,科班出身者人數為零。在詫異不解的眼神中,25歲的高德榮背著行囊,重新走上返鄉路。

獨龍江畔“釘子官”

“如果選我,我就辭職,把我調到州里工作,離開貢山和獨龍江,我就相當于沒有根了,天天坐在辦公室里,我能做什么?”34年后,同樣一幕場景上演了。

有人說,老高就是一個“釘子官”,在獨龍江畔,一釘就是38年。

高德榮先后歷任獨龍江鄉鄉長、貢山縣縣人大常委會主任、縣長等職務,卸任縣長后,2006年被任命為怒江州人大常委會副主任,可從候選那天起,他就一直在推辭。任命宣布當天,高德榮果然沒有坐進辦公室,而是把辦公室鑰匙還給了州人大辦公室,自己返回貢山了。

事情并沒有結束,同一年全國人大代表會在京召開,吃自助餐時,他和現任怒江州紀委副書記王勇德一起,看到當時的云南省委書記白恩培正一個人就餐,高德榮叫上了王勇德端上盤子去跟書記一起吃飯,王勇德正有些緊張時,就被高德榮的一番話震住了——“他很直接地說,‘書記,我已經寫了辭職報告,請你盡快批一下。’我真沒想到,也從來沒見過當面跟領導要求不當官的。”

后來,高德榮又在獨龍江扎下了根。他的頭銜是怒江州委獨龍江扶貧開發領導小組副組長,他的辦公室就在江邊簡陋的家中,退休的老伴也跟著他來到這里,他曾對記者袒露心聲:“生活在群眾中讓人過得更充實,漂浮在官場上使人越來越浮躁。”

為民修路沖闖要錢

在今日貢山縣,流傳著許多高德榮向上級“要錢修路”的事。參加工作38年來,他始終是一個說干就干的急性子。擔任縣鄉領導時不是在下面帶領群眾架橋修路、發展產業,就是到上級部門爭取項目和資金。

1988年,當時高德榮還只是獨龍江鄉鄉長,在不認識任何人的情況下,他帶著鄉里兩位干部直奔昆明,找到省里的有關部門反映獨龍江的貧困,真誠和實際情況打動了相關部門領導,一次性給獨龍江鄉安排了350萬元的資金,這筆款項用在刀刃上,建設了4座人馬吊橋,新建了一個小型電站,擴建了鄉衛生院、中心黨校。

后來,從鄉長到縣長,高德榮“膽子更大,更沖闖了”,貢山縣政協原主席趙學煌回憶,1996年,時任貢山縣縣長的高德榮帶領當時縣財政局局長趕赴財政部,希望能得到資金上的幫助。“他們先找到了地方預算司,但要錢修路卻沒有想象中那么簡單,老縣長干脆在財政部連蹲數日,住在附近賓館,每天一起床就去財政部蹲守。”盡管平日里到財政部爭取資金的地方干部非常多,但高德榮的舉動給人留下了深刻印象,他不僅跑到財政部要錢,也會想方設法地找省委、州委領導反映問題,使出渾身解數,爭取資金支持。功夫不負有心人,1999年9月,投資1億多元、全長96公里的簡易獨龍江公路正式通車,結束了中國最后一個民族不通公路的歷史。在此之前,當地只有一條1964年開通的馬幫驛道,因此這條公路的首度通車,被高德榮視為“獨龍江鄉的第二次解放”。

修路只是第一步,而大雪封山的局面并未改變。高德榮并沒有停下腳步,當選全國人大代表后,他每次上會必然會詳講貢山縣的“修路經”,隨身攜帶著一張布質獨龍江鄉地圖,見到人就掏出來抖開,一邊展示一邊講個不停。他說,“中國那么大,怒江那么小,上面很難了解我們的情況,所以積極反映匯報是我們的責任”。

2003年3月5日至18日,全國人大十屆一次會議在京舉行,第一次以全國人大代表身份上會的他見到了時任國務院總理溫家寶,高德榮對總理請示:“總理,請給我們修兩條路,請來獨龍寨做客。”簡潔扼要的表述讓許多人印象深刻,當他隔年再次赴京參會時,不少領導詢問他:“你們獨龍江的路修得怎么樣了?”

大家公認的“工作狂”

在同事眼中,高德榮以“工作狂”著稱,只要睜著眼,他都在工作狀態之中。高德榮無論與誰在一起,都會聊工作的事,獨龍族人幽默,愛開玩笑,但這個特點在高德榮身上根本體現不出來,即便是喝高了酒,說的還是工作上的事,因為“太著急”。

有人曾將干部形象地喻為兩類,一是“種草”干部,但求立竿見影;一是“植樹”干部,著眼長遠發展,高德榮始終考慮用“植樹”的方式改變家鄉的經濟。

在新中國成立前,獨龍族是我國尚保存著原始社會末期父系家族公社特征的少數民族之一,也因此,他們是直接從原始社會過渡到社會主義社會的“直過民族”。“上級照顧我們、其他兄弟民族支援我們,是因為我們落后,戴著落后的帽子一點都不光彩,太難看了。不要總想起伸手要,要多想想如何放手干。”與硬件建設的全力爭取資金不同,高德榮面對獨龍族族人時,表現出的是對發展速度的焦灼與心急,在他看來,領取低保是不值得開心的事,只有將輸血轉換為造血,才是長久之策。

2003年,高德榮到保山考察學習,在一個農家樂里,他做了一個小小的實驗,問農家樂老板:你知道你們保山旅游產業發展的目標嗎?沒想到對方居然也能說出一兩句。高德榮很受觸動:“你看看,農家樂老板幾乎有了縣長的水平,獨龍江要發展,群眾素質要提高,貢山的老百姓生活要脫貧,領導思想上也要脫貧。”

高德榮愛工作是出了名的,很多同事說:“不要妄想老縣長會耐著性子和你拉拉家常,聊聊生活中的瑣碎之事。因為他和領導干部講的,永遠只有一個:工作,哪怕就是喝醉了。”也因此,高德榮在任時的領導班子,時常“痛并快樂”著。如果高德榮想到一個好的工作辦法或者項目,不論是不是下班時間,都會拉著班子成員開講。“最讓人佩服的是,第二天大清早老縣長還第一個進來,精神多抖擻的。”許多同事敬佩地說。

“除了睡覺的時候,不知道他是什么情況,只要見到他,他就是在工作。”在同事眼中,如果高德榮認“工作狂”第二,無人敢認第一。幾乎每一次,現任怒江州紀委副書記王勇德打電話給高德榮都能聽到“我現在在某某地,這里有個某某工作”或“我在老百姓這里,解決問題”諸如此類的答話,“根本就沒有閑談,張口閉口全是工作。”王勇德說。“我清楚地認識到,如果不發展,如果發展緩慢,就意味著差距越來越大……因此,無論前進道路上有多少困難,我從不悲觀失望,不動搖信念。”2005年,老縣長在自己的述職報告中鼓勵自己。

幫扶脫貧鄉下為家

不高的個子,圓圓的、黝黑的面龐,手里拿著斗笠,襯衫的領口已經磨破,手肘處磨得發亮,褲腿挽起來,旅游鞋上全是泥。和四里八鄉的老鄉都很熟,在村子里穿行,一邊走一邊不斷打招呼,有人感慨,高德榮哪里像個廳官,分明就是個老農嘛。

怎么幫扶?高德榮的路徑是下鄉,解決問題一定要到現場,面對面地跟老鄉溝通。有人評論高德榮,他下鄉的頻率已經與農民下地差不多了。田間地頭、施工現場、老百姓的火塘邊,似乎都是高德榮鐘愛的辦公場地。

高德榮下鄉有3件東西不離身:GPS定位儀、照相機、攝像機。現任怒江州文化局局長的普利顏,曾與高德榮共事近3年。在普利顏眼中,高德榮拿定位儀是怕在深山老林里迷路,拿照相機和攝像機是為了記錄貢山的資源,造就了他對貢山資源如數家珍。

在很多人眼中,高德榮更是一個實干家,“與其宣傳我個人,不如辦一個小康示范村實在。”也因此,他還一度拒絕媒體的采訪。據貢山原縣委副書記、現怒江州委宣傳部常務副部長穩宜金稱,一次宣傳部組織記者去采訪,結果高德榮早上7點就下鄉了,下鄉找樹苗。“說晚上回來,但到第二天還不回來,就去找,結果他在修路民工的帳篷里。”

幾年前,在獨龍江的產業發展問題上,高德榮一方面廣泛聽取當地群眾意見,一方面還從昆明請來兩名博士實地論證,待他自己養殖、種植成功了,再把種苗提供給群眾,并不厭其煩地提供全程的技術指導,還經常把群眾召集到實驗基地,管吃管住地搞培訓。“獨龍江大雪封山,但觀念不能封、學習不能封、工作生產不能封!”高德榮總是這樣說。

近年來,高德榮帶領當地群眾種植的草果、花椒已有一定規模,群眾有了收益。老高常說“整一大堆計劃沒有用,還不如實實在在為群眾辦實事”,“老縣長養蜂比我養得好,他干什么都喜歡琢磨和研究,你看他的蜂箱制作技藝和擺放位置都高我們一籌。”巴坡村委會木拉當小組村民木林功是當地有點名氣的養蜂人,他家有80多個蜂箱,平常只有60%有蜜蜂進洞筑巢,蜂箱數量不少,但產量就是不高。“按目前市場價格,平均一箱蜂蜜能賣400元,如果一家人養了50箱蜂蜜就能有2萬元的收入。”高德榮算了一筆賬后,4年前就帶頭養殖中蜂,并留意中蜂生活習性,不到幾年他的中蜂“存桶”率就高達80%。現在,高德榮每碰到一個獨龍族中蜂養殖戶都把自己的經驗傳授給他們。目前,全鄉共養殖中蜂達13000多箱,很多群眾都從中效益。

與民眾心貼心,手把手傳授技術,盡管高德榮早不再擔任縣長這個職務,但老鄉們依然親切地叫他“老縣長”,這個稱謂估計要跟隨高德榮一生。

不愿被采訪的“老縣長”

記者頗費周折地聯系上了跟著高德榮進山的一位當地記者,其回復卻讓我們愕然:“不知道老縣長在哪,被老縣長丟下了。”原來,高德榮是真不愿把時間耽誤在接受采訪上,盡管這位記者已做好了準備跟蹤采訪報道,奈何大清早老縣長就早早出門,有時東家走西家串,直到大晚上才會回來,記者幾次早起竟然都沒有跟上老縣長。

今年3月中旬,一批記者趕到貢山采訪高德榮,因為趕路,晚飯直到晚8點才吃。也許是饑餓,或是飯菜的確可口,一群人上了餐桌的東西徹底執行了“光盤行動”。飽餐一頓的美好,讓大家忘記了路上的危險,一塊掉下來的石塊砸到了車子的擋風玻璃上,凡是去過怒江貢山,便知道其中艱險。

而當一切就緒時,記者們卻遇到了采訪中的最大困難——主角并不在貢山,高德榮在獨龍江,因為大雪封山,也無法進入采訪。當地干部透露,高德榮在獨龍江一方面是因為工作需要,一方面也是不愿接受媒體采訪,盡管當地宣傳部、州委宣傳部已多次做了工作,但老縣長還是依舊行事,并已趕走了幾撥記者,其子女也選擇了統一戰線——緘默。似乎,在接受媒體采訪上,高德榮并不怎么服從組織安排。用同事的話來說,“他太固執,認準的事情就會一干到底,沒認準的事情自然是不愿干”。

采訪最初,記者看過高德榮的資料,提問的起始點聚焦在他的獨龍族身份上,一位對高德榮非常熟悉的人說了一番耐人尋味的話:“要了解高德榮,目光不能只看獨龍江鄉,當年他在貢山縣當縣長期間花大氣力做了很多事,但都不是立竿見影的,都得往后看10年,20年才有成效,但當時外界從來只見其辛,而未見其謀。”例如,最初高德榮提出的交通網絡的建設,以貢山縣為中心,打通東南西北四個方向的交通主干道。往東,那是貢山與迪慶德欽相連的路,目前正在開挖中;往南,連接到六庫、昆明,最后一直通到北京,這幾年,六庫到丙中洛二級公路在啟動;往西,聯通了緬甸——橋頭堡,現在丹珠公路已經竣工。作為獨龍江整鄉推進整族幫扶的6大工程之一,通鄉公路建設已經進入收尾階段,長達6.68公里的高山隧道一經打通,高德榮和他的民族同胞將夢想成真。

對于高德榮的個性,同事和老鄉說起來依然津津樂道。高德榮脾氣并不太好,尤其是涉及工作上,因為其絕佳的記憶力,當時對下屬布置了工作,一旦沒有完成好,不管是過了一天還是一年,甚至兩年,高德榮都會記得清清楚楚,且會毫不留情地批評,“有時候就在大街上,他都會指著罵,特別兇。”據高德榮多位曾經的老下屬稱,“一般爭執都是工作上的事,有時候是我們的工作思路是對的,但是他覺得是他的對,就會很堅持,還會罵我們一臺。”而第二天,經過一個晚上的思考,一旦高德榮認為是同事的思路正確,就會選擇另一種道歉方式,“他會若無其事地打通電話,或者說一下工作上的事情,或者約我們一起吃早點,或者喝茶談工作”。往往只要有這通電話,下屬就知道老縣長是在“另類道歉”了。

在許多人眼里,高德榮有時候又是非常可愛的,曾有人和高德榮開玩笑,“你個子不高為什么還姓高呢?”沒想到高德榮馬上就回答:“我站在高黎貢山上,為什么我還不高?”就是這位機智的“工作狂”,偶爾也會有些孩童般的稚氣可愛舉動。(趙希 連惠玲)

記者前天守侯一晚上,昨天上午終于“逮”到“老縣長”

獨龍江未來發展“老縣長”已有盤算

老縣長查看重樓生長情況 崔仁璘 攝

昨天,晚報記者在高德榮位于獨龍江的家中見到了他。從自家窗戶往外看著外面的鄉街子,他給記者描摹出了心中的獨龍江未來藍圖。

路修通了條件才能改善

記者:獨龍江公路什么時候能通車?

高德榮:可能明年年頭些吧。現在還有一段隧道沒有打通,打通以后,從貢山縣城到獨龍江,只需要兩個半小時了。現在這段坑塘路就不用了。

以后這段路修通了,獨龍江就不用被封山半年了。現在離封山只有70多天了,封山以后,所有東西都進不來。我說,人家走一百年,我們因為封山,才能走50年,咋個才能趕上人家嘛?只有路修通了,各種條件才能改善。以后,電信設施、金融設施,這里都會逐步完善。

記者:那以后獨龍江會很熱鬧。

高德榮:就是要讓它熱鬧起來,這里才有發展。現在鄉上有近1200多戶用電戶,等到移動、聯通進來了,用電量還要增長,我們正在考慮這個問題,改擴建電站,保障用電。

發展中注重生態保護

記者:那馬上就要封山了,封山后這里的居民吃菜等問題怎么解決?

高德榮:獨龍族沒有種菜的習慣,這兩年正在慢慢改變。這里已經有了一個蔬菜大棚,種一些平常的蔬菜,到了封山期就能自給自足。這兩年因為搞整鄉推進、整族推進,獨龍江增加了很多人,其中很多是外來的施工隊,菜還不夠吃,今后我們還要加大大棚蔬菜的種植。

記者:按照您的設想,獨龍族靠什么來增加經濟收入?

高德榮:我們現在選了兩個主要產業:草果和重樓。目前全鄉種植草果3萬多畝,你看對面山上這些樹林中,都是草果。剛剛開始,村民對這個不感興趣,你要下鄉手把手地教,教他們科學管理,如果你不管,草就把草果“吃掉”了。現在不消盯著了,因為草果帶來了些經濟效益,一畝能掙千把元錢,農民嘗到了甜頭,他就有積極性了。現在我們正在推重樓種植,計劃戶均種植3畝,每畝預計有3萬元左右的收入,光這塊就能有近9萬元的收入,有了這塊,獨龍族就有了收入保障了。

以后,我們還要種植核桃。發展這類林下產品,是最符合我們獨龍江實際情況的了,在保護生態中發展。我們不但要發展,生態更要保護好。現在獨龍江這種環境,是當地人民多少年保護換來的,我們今后也要保護好。

解決吃住問題發展旅游

記者:有很多人對獨龍江很神往,想到這里來旅游,是否也考慮把旅游當作這里的一個產業來發展?

高德榮:我們也想著呢,不過這是等路修好以后的事了。現在隧道還沒打通,進來也不方便。我們也在逐步完善條件,比如說在每個村委會打造特色村,搞旅游接待。另外,現在經過安居房建設,除了自己住,也可以搞旅游接待。但是住的條件是有了,吃的問題還沒有完全解決。村民不會做,游客來了沒有吃的。不要說村里,就是這里(鄉政府所在地)都還沒有游客吃的。這需要我們走出去學習,請進來培訓。此外,還要發掘獨龍族文化,沒有文化,旅游也搞不長久。

改善基礎設施留住人才

記者:我們昨天到鄉里九年一貫制學校看了,有初中部,還開辦了幼兒園。

高德榮:原來初中部并到貢山去了,但是獨龍族的娃娃出去讀書不適應,容易想家,時不時又跑回家來,老師是隔天隔天又來做工作,他們任務也是非常重。所以干脆初中部又繼續辦起,讓學生在當地就能讀,安安心心地讀書。

以前這里沒有幼兒園 ,娃娃到了三四歲也沒有地方去,大人整天背著也不是個事。你說到了六七歲才上學,怎么可能趕得上別的娃娃呢?現在有了幼兒園,從小開始教育,這樣才跟得上別人的腳步。

說到底,要注重教育,教育是最重要的,提高人的素質,不管是搞農業還是搞旅游。我跟他們說,沒有點文化,你當農民都當不了,現在都講科學管理,你沒有文化,什么都不懂,能干什么。

記者:我注意到學校里的老師大多是年輕人,校長說,因為學校老師隊伍流動性大,所以老師都很年輕。那我們靠什么來留住這些老師、留住人才呢?

高德榮:流動性大,這個有多方面的原因,主要還是生活不方便,這里條件還比較艱苦。在這里,有的人面臨夫妻分居、父母與孩子分離等等困難。這些我們都在慢慢改善,比如說住房。今后,我們還想在獨龍江建一個機場,在大雪封山的時候,緊急物資可以進來,如果這里有人生病了,也能送得出去,平時還可以用來發展旅游。等各個方面條件改善了,把人留下來不是問題。

側記 兒子到昆拍婚紗照 不坐老爸公車回家

從獨龍江來,回獨龍江去。這是高德榮對自己的安排,扎根于自己的生長之地,為這片土地做一切自己所能做的,將這里作為自己永遠的家。

2006年,高德榮回到獨龍江抓扶貧開發,辦公室就在家中,退休的老伴也跟著他來到這里。

“回來這邊剛開始很不適應。”他的老伴說,之前她是貢山醫院的一名護士,在貢山縣城生活了20多年后,高德榮一句話,把她也帶回了這里。“這邊剛來時,門口路太差了,都是泥巴,現在才修好的。洗澡也很不方便,家里洗不成,要去下面洗。”她說,但丈夫在哪里,她就在哪里,即使是丈夫常常忙不得回家看她。

對自己的兒女,高德榮也沒有幫過他們什么。兒子高黎明從學校畢業后回貢山考公務員,連續兩年都名落孫山,第三次才如愿以償。有人不解地說,你父親身為州級領導,給兒子安排個工作很簡單嘛。然而,兒子從父親那兒得到的只有一句話:好好用功,多學多干。

那年,高黎明帶著未婚妻上昆明拍婚紗照,無意中發現父親坐的車就停在昆明。“他是到省城辦事的,我知道父親的原則,拍完照我們坐公共汽車回貢山,根本不敢沾他的光。”

手記 “老縣長”活得很有激情

在前往獨龍江的路上,就已聽說了很多同行采訪被高德榮拒絕的故事。從怒江州州委宣傳部到貢山縣縣委宣傳部,一聽到需要聯系采訪高德榮,對方便面露難色,“老縣長不喜歡去采訪他啊,覺得占時間,他很忙,有很多事情。”我們曾想過直接到他家里采訪。不過,了解他的人都說,“白天基本不會在家,都下鄉去了。”連獨龍江鄉街上的商戶都知道這一點,“很少見他,看見時都是準備下鄉,大忙人啊。”

高德榮都在忙什么?

在守候了一晚上無果后,昨天早上8點,我們早早打電話給他,正好遇到他在家。“你們不要來采訪我了,我沒有時間。”電話那頭似乎忙著掛電話,在表示了不會耽誤他工作后,軟磨硬泡,他勉強答應見我們一面。

我們立刻奔向他家。他的家就在獨龍江鄉鄉政府所在地、3條街中最高一條,這邊屬于過境路,不如中間那條路繁華。他家是一排竹子平房,有四五個房間,一間大客廳,幾間起居室和一個大餐廳,餐廳對外營業,平時就由他的老伴經營。

走進那間大客廳,火塘已經燒得旺旺的,旁邊坐了幾名鄉里來找他商量事的同事。之前我們就已聽說過他的火塘會——由于白天經常在外面跑,他很少會在家。而他在家時,必定是各種客人人來人往,有來商量事情的同事,有小學教師,有外面來的領導,有記者……大家就圍著火塘說事。

39歲的李學梅就是火塘會的常客,她去年從貢山調到獨龍江工作,在獨龍江鄉九年一貫制學校擔任校長。“我媽媽認識他,所以我小時候就見過他,都喊他叔叔,他從來沒有什么官架子,跟我們相處,就像我們家里人一樣。”她到獨龍江工作一年零一個月,已經到高家火塘會五六次了,說得最多的,就是獨龍族的教育。

這位“老縣長”個子不高,脊背挺得很直。他端了碗包谷炒面放在我們面前,“來,吃著。”說完又繼續忙自己的了,一會兒搬東西、一會兒泡茶。他是個喜歡親力親為的人,雖然餐館里請的小姑娘都在旁邊,泡茶等事他仍自己來做。他吃早飯前先吃了顆阿莫西林,老伴說他還在感冒。當天他計劃要到自己的種植基地去,那是離他家9公里的一小片地,種有草果、養著蜜蜂,他在這里積累經驗,成功后再教給當地村民。雖然病著,但說起草果,這項他正努力推廣的產業,他就來了勁,指給我們看家門口山上隱藏在樹中的草果,為了讓我們看得更清楚,他冒著小雨三步兩步沖上山坡去。我們想為他打把傘,可惜跟不上腳步。“不用管他,他天天在這些山上轉呢。”老伴說。

“他是個閑不住的人,一天只睡三四個小時,睡還不在床上睡,就在那排沙發上睡。”他的老伴說,有時候下鄉時在車上打個盹,就又精神抖擻了。”他身邊一位工作人員說:“老縣長活得很有激情啊。”(楊茜)

責任編輯: