本網訊(史洪芳)淮北,因煤而建,緣煤而興,是一座名副其實的煤城。而今,淮北以“中國碳谷 綠金淮北”為對外宣傳口號,由“依山建城”向“擁湖發展”加速轉變,420平方公里規劃區內山水生態達200平方公里,“一帶雙城三青山、六湖九河十八灣”風貌更加彰顯,山在城中,水繞城走,讓人在青山碧波中領略著詩一樣的寧靜與和諧。今日的淮北,正走在構建山水生態城市的嶄新道路上。

山之巍峨

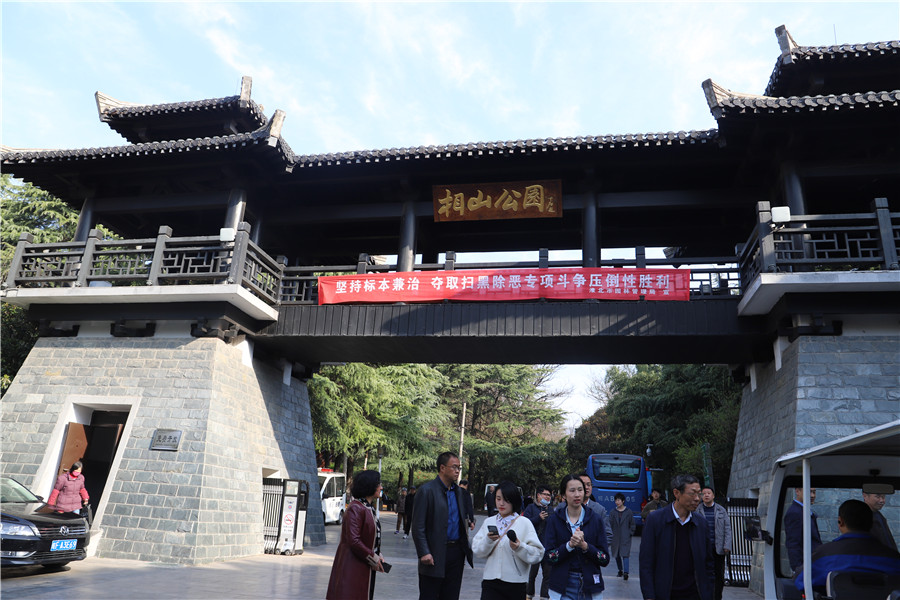

相山景區入口處,一座古式高大門樓聳立。四千多年前,商湯十一世祖相土建城相山腳下,發文明之濫觴。春秋時期,宋共公遷都于此。此后歷代王朝在此設郡置縣治亂興衰,繁衍著萬千斯民。正是清晨,朝陽升起,往里走的一路上,到處是晨練的市民。隨著昂揚歡快的廣場舞音樂跳動著的人群,正與山中的朝氣相映襯。

越往上走越感山勢高峻,這里林木蔥蘢,群山疊翠。其主山脈自徐州蜿蜒而來,主峰為皖北地區至高點,巍峨挺拔,曲折綿延,宛如一條巨龍橫亙在淮北平原上。景區內有顯通寺、劉開渠紀念館、相山天池等18處自然景點和人文景點。從外觀看,顯通寺三面環山,樹木郁郁蔥蔥,環境優美,建筑規模宏偉,布局疏朗。走進院中,才發現另是一番景致。在這座四進大院中,古柏、銀杏參天,現存建筑結構為清代式樣,青磚小瓦,古色古香。東大殿旁廂房內的乾隆皇帝親筆書寫的"惠我南黎"四個斗大的字,似乎能一窺久遠的相山民情。相山天池則鑲嵌在茂林之中,碧波蕩漾,垂柳指岸,湖光山色,相映成趣。

而南山則是另一番景致,韻味特別。這里,環境優美、景色宜人,是一座遵循自然的新型原生態景區,有漢韻水街、漢文化博物館、梅園、核桃園等特色景點。這里,歷史悠久,文化底蘊厚重,村口1400余年的古“唐槐”見證著南山的滄海桑田;傳說久遠的抱元洞、迎水寺、清代鄭氏古民居等傳統遺存訴說著南山的宗教文化、村落文化;婁頂山上的巖畫群和大量發掘的漢畫像石反映了早期南山的文化風貌;“高山流水遇知音”的動人故事和“梨下藏劉邦”的歷史傳說在南山廣為流傳。這里,民風淳樸,鄰里和諧,是養生圣地,南山有句諺語:長壽南山走一走,人生至少九十九。南山村90歲以上老人逾百人,80歲以上老人近300人,是遠近聞名的長壽村。

水之秀美

在淮北,因采煤塌陷而形成的湖泊遍布,濕地眾多,化家湖、南湖、乾隆湖、東湖等繞城而棲。

“這就是淮北的第一眼鉆井。”導游指著南湖景區的一處水域說道。1955年國家華東地質局在此打下閘河煤田第一眼鉆井,,掀起了淮北的煤田開發史。后因采煤沉陷陸續形成連片塌陷水面,自八十年代末,淮北開始專注于改善礦區生態環境,經過二三十年的綜合治理,2005年南湖先后獲批首批“國家礦山公園”和第二批“國家城市濕地公園”稱號。2013年淮北市委市政府把南湖的開發建設定為一項加強生態文明、提升城市形象、服務民生、推動城市轉型的重要舉措,南湖成為采煤沉陷區綜合治理的典范。

在南湖景區的一處展板上,寫著“2019南湖公園首屆梅花文化節”的字樣,恣意盛放的梅花惹得游人忍不住駐足。這里風光秀麗,湖水靜謐,林木婆娑,諸多景點與湖水相連構造出自然和人文交融的景觀帶,野生動植物資源豐富,正適合游人游玩。

在一處涼亭中,一群身著漢服的女士正在彈唱《枉凝眉》。古箏聲典雅悠揚,彈奏者和伴唱者皆充滿古意,她們都是東籬漢服社的成員。“我們是自發成立的民間組織,主要是因為熱愛,想傳播淮北的古箏、古琴、太極、朗誦、舞蹈、古詩詞、茶道等傳統文化,現在已經有240多人。”社長華虹介紹道。此時,另一邊的一群成員正在打太極。

東湖濕地景區也是在煤礦開采形成的塌陷區上建設而成的濕地公園,水光瀲滟,草木蔥郁。這里保留了濕地自然風貌,充分利用自然植物群落和野生植被,同時優先使用鄉土樹種,營造出了具有濃郁地方特色和郊野氣息的自然景觀。這里水域開闊,一望無際,生物多樣性十分豐富,孕育著多種野生動植物和微生物,植物類除沿湖堤、道路兩旁生長的垂柳、楊樹等防護林樹種外,湖濱處有荻、蒲、蘆葦等挺水植物,淺水處有荇菜、蓮、芡實等浮水植物,深水處有苦菜、眼子菜、黑藻等沉水植物。

站在約4層樓高的觀景樓上,中湖景區盡收眼底。觀景樓橫跨一條寬闊的主路,路兩邊是明亮的路燈,據說這便是在社交平臺上非常火的網紅馬路。中湖景區即綠金中央公園,其中的“綠金”便來源于“綠水青山就是金山銀山”。其治理前為朱莊-楊莊礦因采煤而造成的塌陷區,規劃面積約1400公頃,按照國家4A級景區建設,按照城市宜居中心、景觀核心、生態綠心、濕地核心的定位,將景區打造為集生態保護修復、旅游休閑度假、歷史文化深厚為一體的高標準城市中央公園。

責任編輯:王振華