編者按

八月的河西走廊,天高云闊、瓜果飄香,祁連雪山和沙漠綠洲相映成輝。在中國歷史上,河西走廊一直是國家政治經略、民族融合、文化交融、經貿往來的戰略通道。張掖,作為古絲綢之路上的一顆璀璨明珠,歷史文化悠久,人文景觀豐富,生態環境良好,產業特色鮮明,自古就有“塞上江南”和“金張掖”之美譽。黨的十八大以來,習近平總書記兩赴甘肅考察并親臨張掖,從黨和國家戰略全局的高度,為張掖發展明確定位、擘畫藍圖、指明方向。張掖市遵循習近平總書記指示精神,牢牢把握“三新一高”導向,堅定不移“舉生態旗、打特色牌、走綠色路、造民生福、盡黨建責”,高效推進經濟社會發展,各項事業不斷取得新的進展和成效。

近日,“沿著總書記的足跡 看甘肅發展變化”全國黨刊全媒體甘肅行主題采訪活動在張掖舉辦,黨刊界同仁沿著總書記的足跡,聚焦發展變化,感悟思想偉力,領略山川壯美,記錄火熱實踐,深入挖掘、全面展示張掖各地牢記領袖囑托、感恩聚力奮進的生動實踐和良好風貌,進一步推動習近平新時代中國特色社會主義思想深入人心、落地生根,不斷把人民對美好生活的向往變為現實。據此,《江淮》雜志調研采訪組采寫了系列報道。

高臺是一片紅色土地。80多年前,中國工農紅軍西路軍將士在這里用熱血和生命譜寫了一曲震古爍今的英雄篇章,在這片土地留下了永不磨滅的紅色印記。

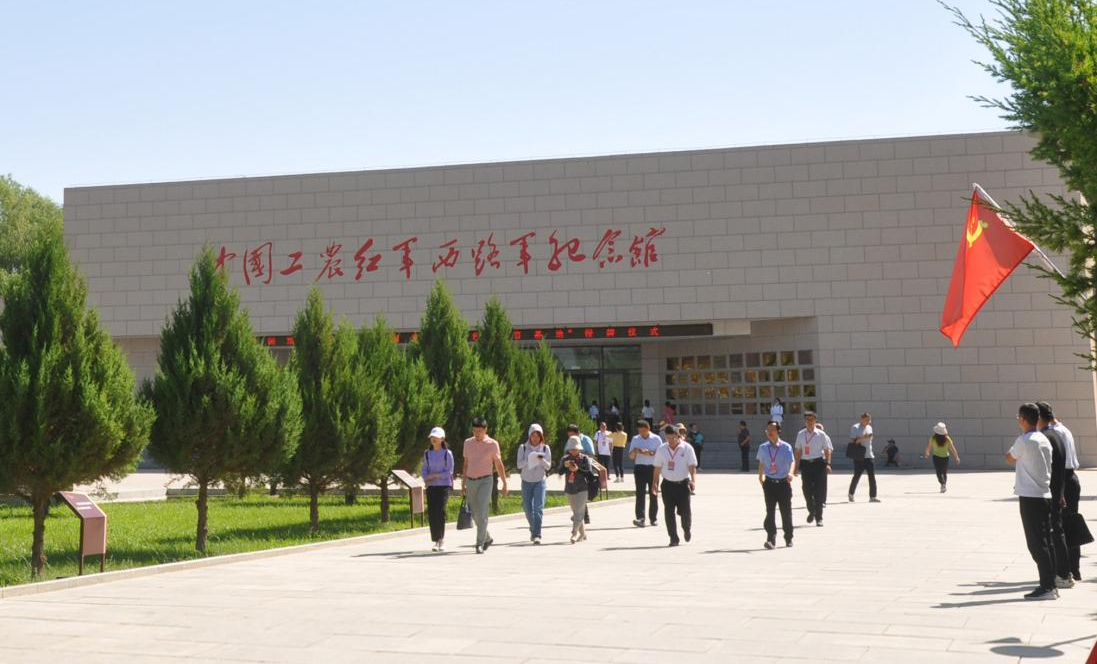

位于甘肅省張掖市高臺縣的中國工農紅軍西路軍紀念館是現今保存中國工農紅軍西路軍歷史最全面、最權威的紀念館,也是紅軍西路軍歷史紀念、展示、保護和研究中心。2019年8月20日,習近平總書記來到高臺,走進中國工農紅軍西路軍紀念館,并強調指出,西路軍不畏艱險、浴血奮戰的英雄主義氣概,為黨為人民英勇獻身的精神,同長征精神一脈相承,是中國共產黨人紅色基因和中華民族寶貴精神財富的重要組成部分。我們要講好黨的故事,講好紅軍的故事,講好西路軍的故事,把紅色基因傳承好。

采訪團在中國工農紅軍西路軍紀念館瞻仰革命先烈、重溫紅色歷史、接受革命教育。

1937年1月1日凌晨,軍長董振堂率領紅5軍2800余人拿下高臺城,第一次將紅旗插上了高臺城樓。但敵軍很快集結10倍于我的兵力,于1月12日開始向高臺城進攻。東西關碉堡先后失守,敵人圍住了整個高臺城,紅軍戰士們在凜冽的寒風中齊聲吼道:“堅決守住陣地,誓與高臺共存亡!”1月20日,紅軍將士在與敵人激戰9天8夜后,包括軍長董振堂、政治部主任楊克明在內的2800多名指戰員幾乎全部壯烈犧牲。

高臺血戰是紅軍西路軍征戰河西走廊一場悲壯的戰斗,是整個西征戰役中犧牲人數最多、犧牲將領級別最高的血戰。紅五軍顧全大局、服從命令、生命不息、戰斗不止,團結一致、同仇敵愾、艱苦奮斗、頑強不屈的精神也在這場血戰過程中得到了集中體現,凸顯了共產黨人所堅守的信仰所在。紅5軍將士們將熱血灑在了祁連山,將紅色的火種播撒在了每一名共產黨員的心中。

采訪團在西路軍主題公園參觀。

傳承是最好的紀念。在高臺這片紅軍西路軍以血肉之軀誓死守衛的紅色沃土,英雄先烈們的故事處處傳頌唱響,西路軍將士忠貞不渝、頑強不屈的革命精神在祖國的廣袤大地上代代相傳、生生不息。

作為紅西路軍的重要征戰地和講好紅西路軍故事的核心承載地,近年來高臺縣牢記習近平總書記殷切囑托,充分發揮紅色資源優勢,深入挖掘紅西路軍將士英勇無畏、感天動地的英雄事跡,講好紅軍故事,傳承紅色基因。

高臺“紅軍槐”下的現場黨課。

中國工農紅軍西路軍紀念館館長朱德忠介紹,該館先后投入1.04億元用于基礎建設和硬件改造提升,并采取軍事訓練、崗位練兵、普通話培訓等多種措施提升隊伍綜合素養,整理編輯了《中國工農紅軍西路軍人物名錄》《人物志》等系列叢書,聯合編印了《雪域紅歌》《西征英魂》等書籍,收集了紅西路軍影視資料48件,創作推出了舞劇《不倒的紅旗》、情景劇《紅色足跡》《追尋》等文藝作品,打磨推出了《董振堂》《楊克明的書箱》等一批高質量的微黨課,為開展各類教育注入了新養分,不斷放大紅西路軍紀念館作為全國愛國主義教育示范基地的引領效應。近4年來,中國工農紅軍西路軍紀念館累計接待游客356.3萬人次,提供免費講解2.16萬場次。大力推進紅色教育師資庫、宣講團隊伍建設,系統挖掘紅色資源,開發紅色文化精品,編纂紅色書籍、紅色主題連環畫,創作紅色文旅劇、紅色主題歌曲,努力把紅軍西路軍的故事講出新意、講出味道、講出格調。紅西路軍的故事逐步走出甘肅、走向全國,紀念館對外影響力和知名度大幅提升。

采訪團步出中國工農紅軍西路軍紀念館。

透過淚水仰視高聳入云的紀念碑,“紅軍西路軍烈士永遠活在我們心中”15個鎏金大字向我們表明,烈士已經離去,精神永存世間。我們要始終遵循習近平總書記指示精神,時刻銘記革命先烈的豐功偉績,從紅西路軍身上汲取強大的信仰力量,懂得珍惜,敢于奮斗,深耕紅色沃土,講好紅色故事,撰寫自己精彩人生,為人民創造美好生活多作貢獻。

(《江淮》雜志調研采訪組成員:王玉斌 張耀東)

責任編輯:史洪芳